Imagine um peixe tão grande quanto um homem adulto. Um peixe que respira ar, que sobe à tona dos rios da Amazônia com um som abafado, como um suspiro. Esse é o pirarucu, também conhecido como o “gigante das águas”. Por séculos, ele alimentou comunidades ribeirinhas, virou lenda entre pescadores, foi caçado até quase desaparecer — e agora, em pleno século XXI, voltou a ser símbolo. Mas de quê?

De conservação. De resistência. E, mais recentemente, de moda de luxo internacional. Sim, o pirarucu agora desfila, literalmente, nas passarelas do mundo, transformado em bolsas, sapatos e acessórios vendidos por milhares de reais. Sua pele, antes descartada como resíduo, tornou-se um couro nobre, procurado por marcas que usam o discurso da sustentabilidade como grife.

O que parecia um triunfo completo — o reaproveitamento de um subproduto, a recuperação da espécie, o envolvimento das comunidades tradicionais — tem, porém, um lado que ainda precisa emergir à superfície: a injustiça na distribuição do valor gerado.

Da pesca ao luxo: o que falta no meio do caminho

O modelo de manejo do pirarucu é um dos mais bem-sucedidos do Brasil. Com o apoio do Ibama e organizações locais, as comunidades indígenas e ribeirinhas são responsáveis pela contagem dos peixes, proteção dos lagos e captura de apenas 30% dos exemplares adultos a cada temporada. Essa prática garantiu a recuperação populacional da espécie — antes proibida — e passou a ser exemplo internacional de pesca sustentável.

No entanto, segundo representantes de federações de manejadores, como Pedro Canízio, o retorno financeiro não acompanha o esforço. Enquanto o couro do pirarucu brilha nas vitrines de Nova York e Milão, pescadores recebem algo em torno de R$ 11 por quilo do peixe inteiro. A cadeia produtiva é longa, cara, e muitas vezes opaca. Quando a pele sai da Amazônia, passa por frigoríficos, curtumes e empresas exportadoras — como a Nova Kaeru, que domina mais de 70% do mercado — antes de chegar aos produtos finais.

Os obstáculos são grandes: falta de infraestrutura, carência de capacitação técnica nas comunidades, e dificuldade de agregar valor localmente. Sem contar o contrabando e a pesca ilegal, que ainda drenam parte significativa da produção. O Ibama reconhece que não há hoje uma fiscalização eficaz para acompanhar o pirarucu desde os lagos até os curtumes — o que compromete a rastreabilidade e favorece o mercado informal.

Quando o futuro não é promessa, mas trabalho

Apesar dos desafios evidentes, o futuro do pirarucu — e das comunidades que fazem dele sua base de sustento e cultura — é construído com seriedade por quem está no território. Longe dos holofotes do mercado de luxo, instituições públicas de pesquisa da Amazônia vêm desenvolvendo trabalhos consistentes, que unem ciência, tecnologia, saber tradicional e compromisso com o desenvolvimento regional.

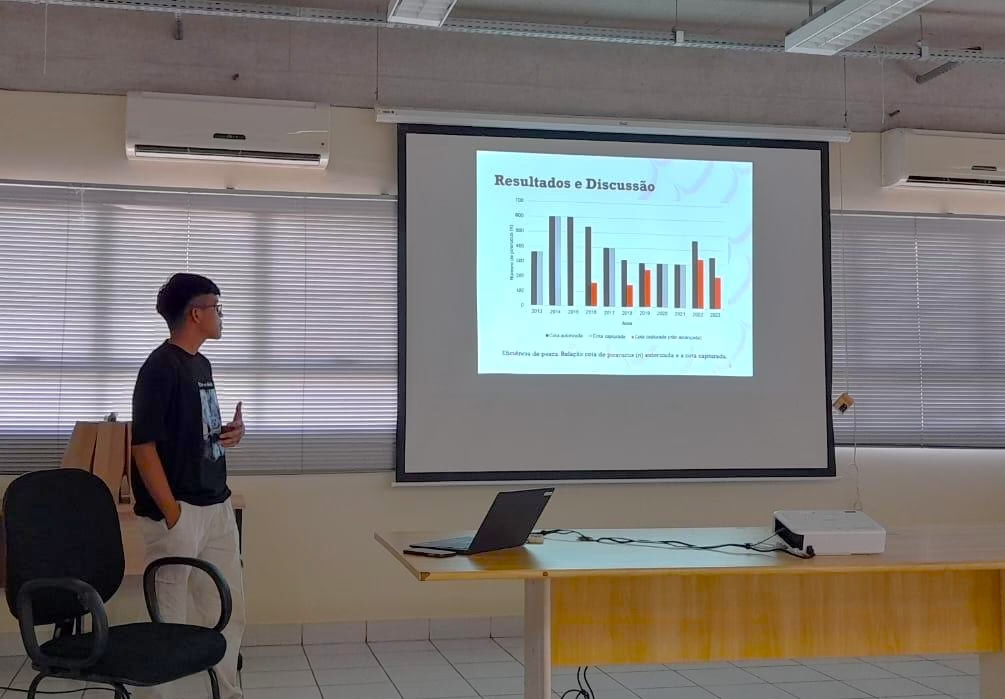

Uma pesquisa de iniciação científica do Tiago de Melo Meza, estudante da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), foi vencedora do 22.º Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq, na categoria bolsista de iniciação científica, com um trabalho sobre manejo participativo do pirarucu. O estudo envolveu comunidades tradicionais da Amazônia Central, analisou desafios na comercialização da espécie e destacou aspectos socioeconômicos.

Já na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), a pesquisadora Kedra Yamamoto tem liderado estudos que integram sensoriamento remoto, dados socioeconômicos e conhecimento ecológico tradicional para entender como o manejo do pirarucu pode ser fortalecido em municípios como Coari. A abordagem é interdisciplinar: alia tecnologias de georreferenciamento com os relatos de pescadores locais sobre hábitos da espécie, sazonalidades e pressões ambientais. A UFAM também abriga dissertações de mestrado voltadas à análise sensorial e sanitária da carne salgada do pirarucu — produto amplamente comercializado nas feiras amazônicas —, além de pesquisas em etnoictiologia, que tratam das percepções culturais e espirituais que comunidades tradicionais têm sobre o peixe.

A FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas) vem cumprindo papel estratégico ao financiar projetos voltados à melhoria genética, nutrição, sanidade do pirarucu em cativeiro e, principalmente, ao desenvolvimento de soluções para a agregação de valor localmente. Há ainda o incentivo a estudos sobre a logística reversa da cadeia produtiva, com vistas a aproveitar melhor a pele, as vísceras e outros subprodutos.

Por sua vez, instituições como a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) e a Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) têm inserido a temática do pirarucu em programas relacionados à segurança alimentar, vigilância nutricional e impactos socioambientais da pesca artesanal. Embora ainda discretas, essas iniciativas dialogam com o uso do peixe como fonte primária de proteína animal nas comunidades ribeirinhas, inclusive em ações de combate à desnutrição e monitoramento de contaminantes em populações vulneráveis.

O que essas experiências mostram é que a transformação do pirarucu em ativo de desenvolvimento regional não virá apenas do mercado — mas da ciência feita no chão da Amazônia, com os pés no barro e os olhos no futuro. E esse futuro, cada vez mais, está sendo construído por pesquisadores e instituições comprometidas com uma economia que respeita a floresta, valoriza quem nela vive e não trata o conhecimento local como folclore, mas como parte fundamental da solução.

A potência da Amazônia nasce no território

A criação de iniciativas como o Coletivo do Pirarucu, a marca Gosto da Amazônia e a articulação de associações ribeirinhas em torno do aproveitamento da pele e da carne mostram que o potencial da Amazônia está nos territórios e nas pessoas que os conhecem melhor do que qualquer outro: os próprios ribeirinhos e indígenas.

Mas para que essa riqueza vire prosperidade com dignidade, o caminho exige algo mais que discursos bonitos. Exige investimento em tecnologia acessível, políticas públicas de fomento direto às comunidades, e compromisso real das empresas que usam a imagem da Amazônia como diferencial de mercado.

A Fundação Muarki acredita que essa transição é possível — e inevitável, se quisermos um futuro em que floresta, peixe, comunidade e economia cresçam juntos. Que o couro do pirarucu continue encantando o mundo, sim. Mas que quem o pesca, o protege e o conhece como parte da vida possa, enfim, fazer parte da vitrine.